※ この講座はすでに終了しています。

内容紹介

ハイデガーが言うように、たしかにわたしたちは死を回避しながら日常を生きています。しかし人間は、死をさまざまに表象し、表現してもきました。古代における墓の装飾に始まり現代アートにいたる死の表現は、死に対する人間の思考の歴史でもあります。骸骨や死体そのものを描きだす直接的で教訓的な絵画や彫刻から、仏教美術に描かれた地獄や極楽、トランジと呼ばれる腐敗表現、ペストともにヨーロッパに広がった「死の舞踏」や「死の勝利」と呼ばれる寓意画、浮世絵に見られる無惨絵や髑髏のモチーフ、さらには戦争画や現代アートにおける死の表象・表現まで、美術・芸術は人間が死とどのように向き合い、接し、対峙しようとしてきたのかを映しだしています。本講座では、そうした美術と死の関係をたどりながら、人間が「死」という根源的な問いにどのように応答してきたかを考えていきます。

ハイデガーが言うようにたとえわたしたちが日常的には死を遠ざけているのだとしても、人間はさまざまな芸術表現を通して死と対峙してきたのであり、芸術作品・アート作品を通して死の姿を見つめ直すことは、逆に生の意味をとらえなおすための契機ともなります。本講座は、美術を通して死と向き合うことで、私たち自身の死生観を見つめなおし、生と死を新たに考える機会となることをめざします。それによって逃れることのできない自身の死やまわりの他者の死について思いをめぐらせるとともに、芸術表現の力を感じてもらえればと思います。

各回内容

第1回 イントロダクション——身近にあるものとしての死:メメント・モリとウァニタス

初回は講座全体のイントロダクションをしつつ、死にまつわるもっとも代表的な作例として、メメント・モリ(死を想え)やウァニタス(虚栄・空しさ)と呼ばれる作品を見ていきます。骸骨や砂時計、枯れた花や消えゆく蝋燭などをモチーフに描かれることの多い両作品群は、その多くが教訓的なメッセージを表現していると考えられ、徳ある生や死後の救いといった観念と結びつきます。

第2回 腐敗する死体——九相図とトランジ

医学が発達する以前の時代において、個人の死は肉体の変様、つまり腐敗と結びついていました。ここでは日本で描かれた九相図と西洋中世後期にみられたトランジと呼ばれる作品群を見ていきます。どちらも死後の肉体が腐敗していくさまを描きだすという点は共通していますが、東西の表現を比較しつつ、その背後にある死生観や宗教観、思想的な違いについて考えてみます。

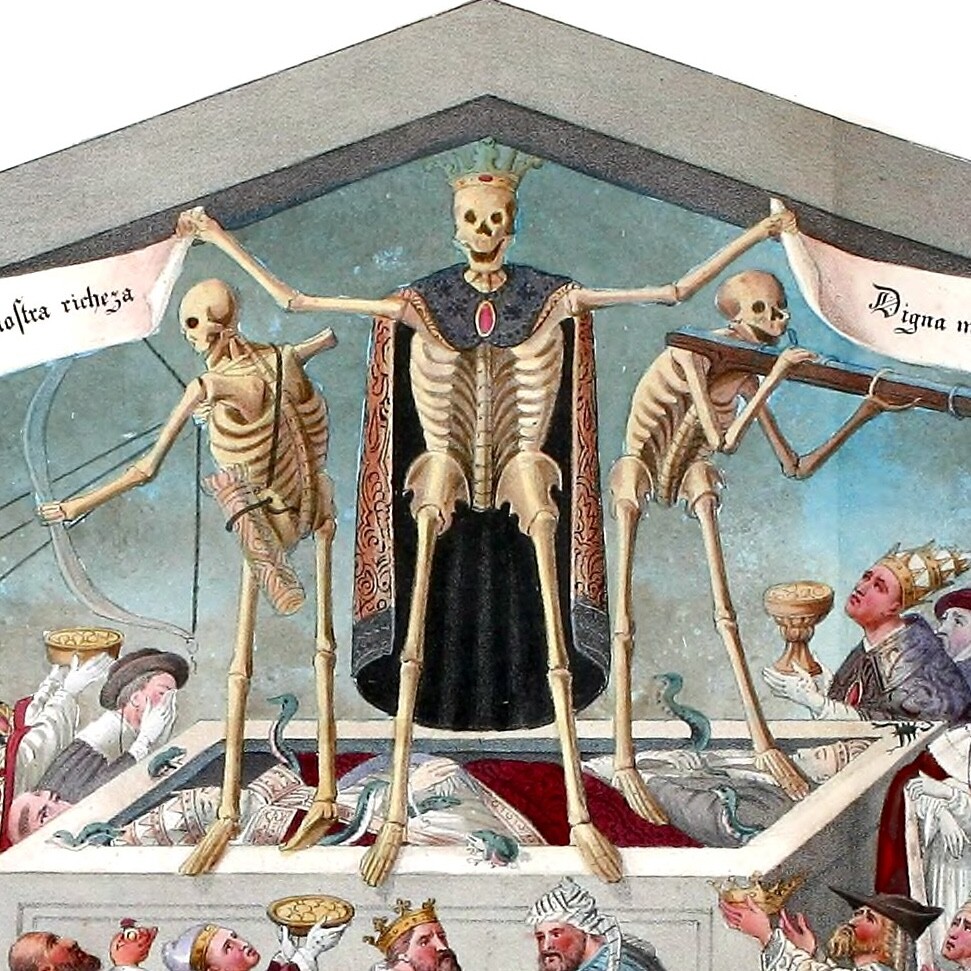

第3回 ペストと死の表現——死の勝利と死の舞踏

14世紀中頃から数度にわたって大流行したペスト(黒死病)は、ヨーロッパ中に甚大な被害と犠牲者をもたらしました。この時期、骸骨があらゆる階層の人々を墓場へと導く「死の舞踏」や、同じく骸骨がすべてを打ち倒す「死の勝利」と呼ばれる図像が描かれました。本回では、これらのイメージに込められた社会的・宗教的意味を読み解きながら、災厄と死の表象の関係を考えていきます。

第4回 地獄絵と来迎図——日本人の死生観

仏教の伝来とともに日本に伝わった地獄の観念は、源信の『往生要集』(寛和元年/985年)によっていっそう具体的な姿を与えられることとなり、『往生要集』以降、地獄を描く絵巻物や絵画が数多く制作されました。これらのヴィジュアルイメージは日本人の死生観・宗教観に大きな影響を及ぼしたと考えられます。ここでは地獄をめぐる絵画を見つつ、救いの表象としての来迎図と合わせて日本的な死生観について考えてみたいと思います。

第5回 美しい死——死を美化するまなざし

歴史上、死をはじめて美的なものとして表現したのは古代ギリシャ人だったと考えられています。そこで表された英雄的な死は、死すべき人間を永遠の存在へと高めるものでした。こうした英雄的な死の表象は、19世紀のロマン派や20世紀初頭のクリムトらに受け継がれ、美的な死の表象として発展します。また日本でも浮世絵師たちが武士の死をさまざまに描き、勇ましさや忠義といった価値観と結びつけています。ここでは死を美しいものや規範的なものとして描きだす作品を見つつ、東西の表現を比較しながら考えます。

第6回 戦争と美術——反戦とプロパガンダのはざまで

世界で最も有名な反戦絵画といえばやはりピカソの《ゲルニカ》でしょう。ドイツによる同名の都市への無差別爆撃をテーマとした同作品は1937年のパリ万博で一般公開され、戦争の不条理さと悲惨さを今に伝えています。その一方日本では、第二次大戦期に軍部の主導のもとで多くの「作戦記録画」ないし「戦争画」が制作され、しばしばプロパガンダ的な効果をもたらしました。藤田嗣治や小早川秋聲らの作品を見つつ、同じ主題を描くにせよ、その使いかた次第でまったく正反対の意味をもちうる芸術というメディアについて考えてみたいと思います。

第7回 現代アートと死——表象不可能なものの表現

死は現代においても芸術表現の大きなテーマのひとつを形成しています。このことは、科学技術や医学が発達してなお、死が人間にとって大きな問題でありつづけていることを示しています。最終回となる第7回では、石内都の写真作品や、ダミアン・ハースト、ゲルハルト・リヒターらによる現代の作品を通して、表象不可能なものとしての「死」について考えてみたいと思います。

※著作権の都合により、作品画像を直接提示することができない場合が多くあります。その場合、作家の公式サイトや作品を収蔵している美術館のサイトなどへのリンクをお知らせする形で対応いたします。

※受講者はアーカイブ(録画)の視聴が可能です。リアルタイムで授業に参加できない場合も見逃しなく受講できます。

※途中参加の場合も、全授業のアーカイブ動画をご覧いただけます。

※アーカイブ動画は、講座の受付終了から1年間視聴可能です。

◆受講の流れ◆

1. お申し込み↓

2. 開講&受講の決定

↓

3. リアルタイムで授業に参加/アーカイブを見る/クラスルームから資料にアクセス

◦リアルタイム授業への参加URLは、受講決定時に自動送信されるメールに記載されている他、クラスルーム(下記)、マイページ内「ダッシュボード」からもご確認いただけます。また、各授業日の2日または3日前にリマインダーメールをお送りいたします。

◦講師とのやりとりや資料の配付、講座に関する運営からのお知らせ等は、Google社が提供する学習管理アプリケーション「Googleクラスルーム」から行います。クラスルームにつきましては、受講決定時に別途招待メールが届きますので、そちらからご参加ください。

◦クラスルームの使い方についてはこちらをご覧ください。

◦アーカイブはマイページ内「受講状況」からご覧いただけるほか、本ページ下部の「授業スケジュール」およびクラスルームからもご覧いただけます。

◦ディセミネでの初回受講時に送られる招待メールを承認することで、Googleカレンダーと自動で同期が可能です。是非ともお使いください。

授業予定

イントロダクション——身近にあるものとしての死:メメント・モリとウァニタス

第2回 2025年10月20日(月)20:00〜21:30

腐敗する死体——九相図とトランジ

第3回 2025年11月3日(月)20:00〜21:30

ペストと死の表現——死の勝利と死の舞踏

第4回 2025年11月17日(月)20:00〜21:30

地獄絵と来迎図——日本人の死生観

第5回 2025年12月1日(月)20:00〜21:30

美しい死——死を美化するまなざし

第6回 2025年12月15日(月)20:00〜21:30戦争と美術——反戦とプロパガンダのはざまで

第7回 2026年1月5日(月)20:00〜21:30

現代アートと死——表象不可能なものの表現

※ 授業の進捗等により予定が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

こんな人におすすめ

さまざまな死の表現について学んでみたい人

死について自分なりに考えてみたい人

芸術と思想の関係について知りたい・考えてみたい人

作品鑑賞をより深めたい人

講師情報

授業スケジュール

2025年10月6日 20:00 〜 21:30

第1回 イントロダクション:身近にあるものとしての死——メメント・モリとウァニタス

2025年10月20日 20:00 〜 21:30

第2回 腐敗する死体——九相図とトランジ

2025年11月3日 20:00 〜 21:30

第3回 ペストと死の表現——死の勝利と死の舞踏

2025年11月17日 20:00 〜 21:30

第4回 地獄絵と来迎図——日本人の死生観

2025年12月1日 20:00 〜 21:30

第5回 美しい死——死を美化するまなざし

2025年12月15日 20:00 〜 21:30

第6回 戦争と美術——反戦とプロパガンダのはざまで

2026年1月5日 20:00 〜 21:30

第7回 現代アートと死——表象不可能なものの表現